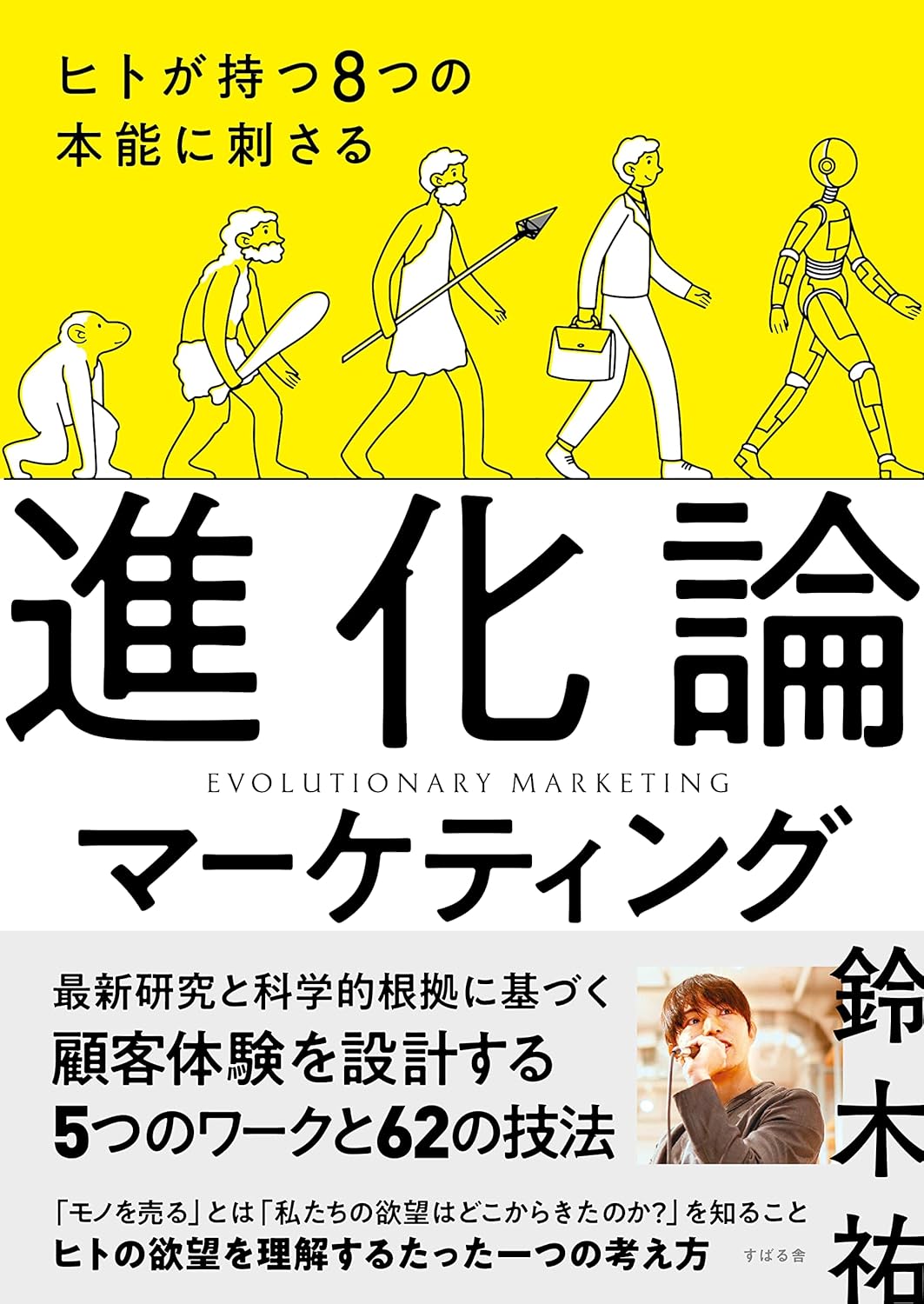

『進化論マーケティング』について

はじめに

人間の購買行動を深く理解するには、「本能」という観点からの分析が非常に重要です。私たちは日々の生活の中で「これが欲しい」「これを選びたい」「誰かに伝えたい」と感じますが、その多くは無意識のうちに本能によって引き起こされています。つまり、自分で「理性的に選んだ」と思っている選択も、実際には本能的な衝動や感情に基づいて決定されている場合が少なくありません。

こうした背景を踏まえたとき、マーケティング活動において本能の理解は不可欠です。表面的なニーズやライフスタイル分析だけでは捉えきれない、深層心理に潜む「動機の核」を掴むことが、真に響くプロモーションや商品開発の鍵となります。

進化論的アプローチがマーケティングに与える示唆

進化心理学の知見によれば、人間の欲望は数十万年前の祖先と大きく変わっていないとされています。『進化論マーケティング』という書籍では、人間の行動の基盤にある欲望を「生存」と「生殖」という2つの根本的な本能から導き出し、そこから派生する8つの本能を提示しています。つまり、私たちが何かを欲しがる背景には、人類共通の本能的な動機があるというわけです。

この理論のユニークな点は、文化や世代、性別、属性の違いを超えて「人間の基本構造」に立ち返ることができるところです。従来のマーケティングでは属性や環境に基づいたセグメンテーションが主流でしたが、本能に注目することで「どんな属性の人間も本質的には同じように欲望に動かされる存在である」という視点が得られます。

8つの本能の分類とその意味

以下が、本書で紹介されている8つの基礎本能です:

-

安らぐ本能:安全や安心、信頼できるものを求める欲求。不安定な環境では特に強く働きます。

-

進める本能:目標に向かって前進したり、何かを達成したりすることに喜びを感じる欲求。進捗の可視化が有効です。

-

決する本能:自分で選択し、主導権を持ちたいという欲求。自発的な選択に快感を得ます。

-

有する本能:モノや情報など、有用な資源を獲得・保持したいという欲求。希少性や損失回避に敏感です。

-

属する本能:仲間とつながり、コミュニティに所属したいという欲求。孤独を避け、共感を求めます。

-

高める本能:他者より優位に立ち、評価されたいという欲求。ステータスや称賛を重視します。

-

伝える本能:自分の価値や魅力を他者にアピールしたいという欲求。自己表現を大切にします。

-

物語る本能:人生に意味を見出したいという探求心や自己理解の欲求。ストーリーや世界観に惹かれます。

このように分類された8つの本能は、消費者の行動を深く理解するための強力なフレームワークとなります。顧客の言動や購買履歴だけでなく、「なぜその選択をしたのか」を本能レベルで捉えることで、より的確で強力な施策立案が可能になります。

本能をマーケティング施策にどう落とし込むか

たとえば「安らぐ本能」を意識する場合、老舗ブランドや歴史ある商品を前面に出すことで、「安心感」や「信頼感」を提供できます。保証制度や丁寧なサポートも有効です。

「進める本能」には、成果が実感できる仕組みが有効です。スタンプカード、ランクアップ制度、進捗を見せるアプリなどがこれにあたります。

「伝える本能」を刺激するには、SNSとの連動や魅力的なビジュアル設計を通じて、「シェアしたくなる」体験を作ることが鍵です。

さらに、1つの製品やサービスが複数の本能を刺激できる設計であれば、顧客への訴求力は飛躍的に高まります。例えばスポーツジムなら、「衛生管理(安らぐ)」「成果トラッキング(進める)」「プラン選択(決する)」「バッジ制度(高める)」といった多層的アプローチが考えられます。

科学的根拠に基づくマーケティングの正当性

本能に基づくアプローチは、経験則ではなく、心理学・神経科学・行動経済学といった学術領域の研究によって裏づけられています。

たとえば、ハーバード大学の研究では「人は自分の行動の理由を正確に説明できないことが多い」と報告され、多くの意思決定が無意識のうちに行われていることが明らかになっています。

「損失回避バイアス」は「有する本能」と深く関連し、人が「得をする」よりも「損をしない」ことを強く望む傾向が示されています。このような非合理な行動傾向を理解し活用することで、より現実的な戦略が設計できます。

従来のマーケティング理論との違い

従来のフレームワーク(4P、STPなど)は、主に企業側の視点や属性情報に基づいて戦略を設計してきました。しかし、そうした手法では「なぜその商品を選ぶのか」という消費者の内面の動機までは見えにくいという課題があります。

進化論マーケティングは、人間共通の「本能」に訴えることで、より深い共感や購買動機を引き出すことができます。たとえば、「30代女性・美容関心層」でも、「属する本能」が強い人と「高める本能」が強い人とでは、響くメッセージが全く異なります。

顧客属性ではなく、動機や欲求を軸に戦略を立てる視点こそが、次世代のマーケティングに必要なアプローチです。

おわりに

今後のマーケティングでは、「人はなぜその選択をするのか?」を常に問い直す姿勢が求められます。単に数字を見るだけでなく、人間という存在そのものへの理解が成功の鍵を握ります。

またこの「本能に基づく思考法」は、マーケティングにとどまらず、人材育成、教育、組織開発、UX設計といったあらゆる分野で応用可能です。たとえば、社内制度に「進める本能」「高める本能」に訴える仕組みを導入すれば、社員のモチベーション向上にも効果があるでしょう。

人間を知ることは、ビジネスを強くすることです。本能を理解することは、普遍的で本質的な競争優位につながるのです。

コメント